Mémoires de la véranda

Danièle Saint-Bois

En librairie dès le 5 novembre 2025

Un jour d’été, dans un petit lotissement désert, une vieille dame se balance dans son rocking-chair, sur sa véranda. Elle attend le retour de trois gamins à qui elle a confié une mission, lui acheter ses gouttes de CBD et une limonade. Le temps passe, les gamins tardent à revenir. Au rythme lancinant du fauteuil qui craque et d’une mémoire chaotique, pensées et sou-venirs, présent et passé, se bousculent, avec la complicité de l’auteur, et ses intrusions fantasques dans un style où tendresse, humour et autodérision retracent en dehors de toute chronologie, un parcours insolite, décousu et solitaire dans le monde impitoyable de la littérature. De la cour des miracles d’une enfance meurtrie au (peut-être) dernier jour d’une vie cabossée, accompagnée par un Smith & Wesson qui a toujours donné à la grand-mère le désir fou de jouer à la roulette russe.

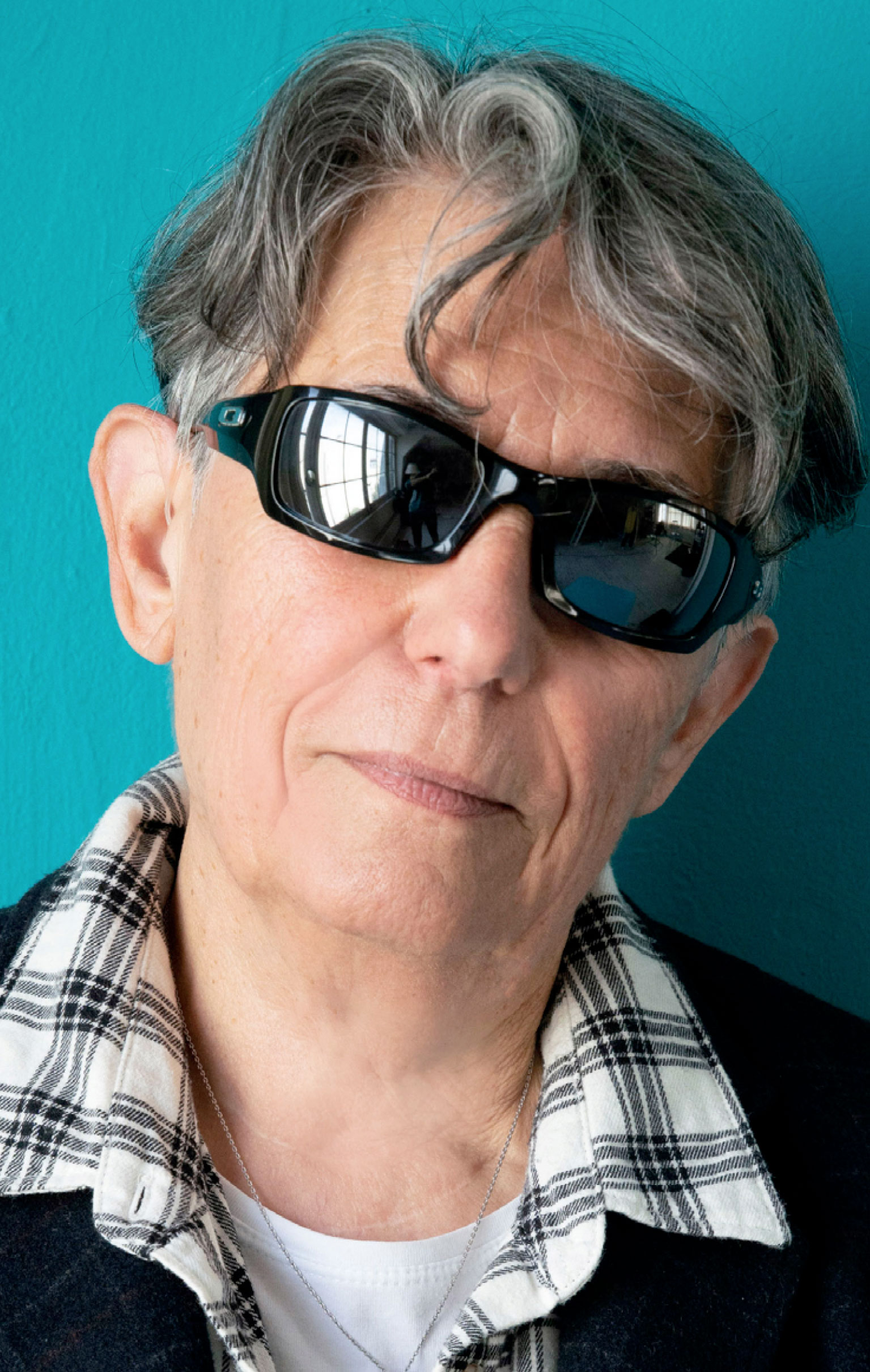

Danièle Saint-Bois

a publié une quinzaine de romans depuis Galapagos, galapagos (Stock, 1979), dont Marguerite, Françoise et moi (Julliard, 2009) et Elle leur dira dans la prairie (2022).

© Maxime Reychman

Extrait

Mon enfance, c’est celle d’un apprenti résistant, d’un apprenti clandestin. On sait ja-mais, les nazis pourraient revenir. Traumatisme à jamais ancré dans ma famille de mon arrière-grand-père, Alfred Martin, qui avait connu les camps parce qu’un salaud l’avait poucave. Après la guerre, comme il était chef de réseau, on lui avait refilé la Légion d’honneur, oui madame, et la médaille de la Résistance, pardon monsieur. On l’avait bombardé direc-teur de ventes du Provençal, et surtout, directeur du cabi-net de Gaston Defferre, rien que ça. Arrière-grand-papi était revenu du gaullisme, faut croire, pour s’occuper des petits papiers d’un ministre socialiste. Il pouvait pas le sentir. Il était convaincu que c’était lui, le salaud qui l’avait poucave. Imaginez, alors. Entre deux : « Il ne faut jamais faire aux autres ce que tu ne veux pas qu’on te fasse », ma mère m’abreuvait de : « Résister est un verbe qui se conjugue au présent1 » et de : « Un bon résistant est d’abord un résis-tant qui reste en vie », et paradoxalement, de : « Certaines choses méritent qu’on se sacrifie pour elles. » L’amour ? Non. La dignité. Pour mes parents, aucun crime n’était plus grave que celui des communistes qui avaient rendu leurs armes à la Libéra-tion. Libération ? Quelle Libération ? Bien sûr, les Boches étaient partis, alors y avait du mieux ; mais les banquiers, les capitalistes, ils étaient toujours là, eux, alors la guerre aurait dû continuer, non ? Grâce au Conseil national de la Résis-tance, on avait eu la sécu, et vous savez quoi ? On aurait eu vachement plus de mal à reculer l’âge de la retraite si y avait eu cent mille pétoires dans les placards des petits cocos qui avaient botté le cul au IIIe Reich. Toutes les deux semaines, devant le 20 heures, ma mère disait : « Mais c’est pas possible ! Ça passera jamais ! S’ils font ça, le pays va se soulever de toute façon. Ça sera la Révolution ! En tout cas, moi, je serai en première ligne sur les barricades ! » À l’époque, je voyais pas la contradiction entre la volonté de se faire tirer dessus par la police et le devoir de prudence de tout bon résistant. Faut dire, toutes les deux semaines, on y allait, dans les rues, pour gueuler contre Le Pen au deuxième tour en 2002 (« Plus jamais ça ! » MDR), contre le contrat première embauche, contre la guerre en Irak, contre la réforme des collèges et du bac. Et j’avais pas le sentiment de mettre ma vie en jeu. Y avait des mères et des poussettes. Y avait de la musique. On chantait des slogans, on agitait des drapeaux rouges et des pancartes en carton, on marchait deux kilomètres en rigolant, et puis on rentrait à la maison, en disant : « On lâche rien ! » Chirac devait sûre-ment se faire dessus, et son gouvernement avec. Pas un coup de feu n’avait été tiré, mais on avait conquis la rue, dans une grande démonstration de force. On était des héros, des libé-rateurs. Dignes de l’héritage de mon arrière-grand-père. Le soir même, on apprenait à la télé que le mouvement s’essoufflait, qu’il y avait eu moins de grévistes et de ma-nifestants que ce que les syndicats espéraient, que le gou-vernement tenait bon et qu’il porterait courageusement sa réforme jusqu’au bout. Mes parents, ça les rendait fous. Pas le choix. Il faudrait se plier à la loi, comme font les vrais démocrates. Qu’est-ce qu’on pouvait faire d’autre ? Ce qu’on pouvait faire d’autre, mes parents y avaient réfléchi très fort, inspirés de ce qu’ils savaient des méthodes de résis-tance passive que l’OSS, ancêtre de la CIA, avait imaginées pour aider les ouvriers à mettre les bâtons dans les roues aux Boches. La grève du zèle, par exemple, qui consistait à suivre si scrupuleusement le règlement de l’entreprise que plus rien ne pouvait se faire sans signer quatorze documents en quadruple exemplaire. Devenir procéduriers, affreuse-ment procéduriers, au point de noyer l’administration fran-çaise sous sa propre paperasse, de pénétrer le secret bureau-cratique, à la manière de monsieur Indestructible. Arracher un peu de mou en brandissant, parfois au bluff, et parfois non, des menaces de poursuites judiciaires.

1. Le mot était de Lucie Aubrac, résistante communiste qui faisait elleaussi partie de la galerie des héros immortels et sympas.

En librairie dès le 15 octobre 2025

Autres livres

chez Mialet-Barrault

En librairie dès le 12 février 2025.

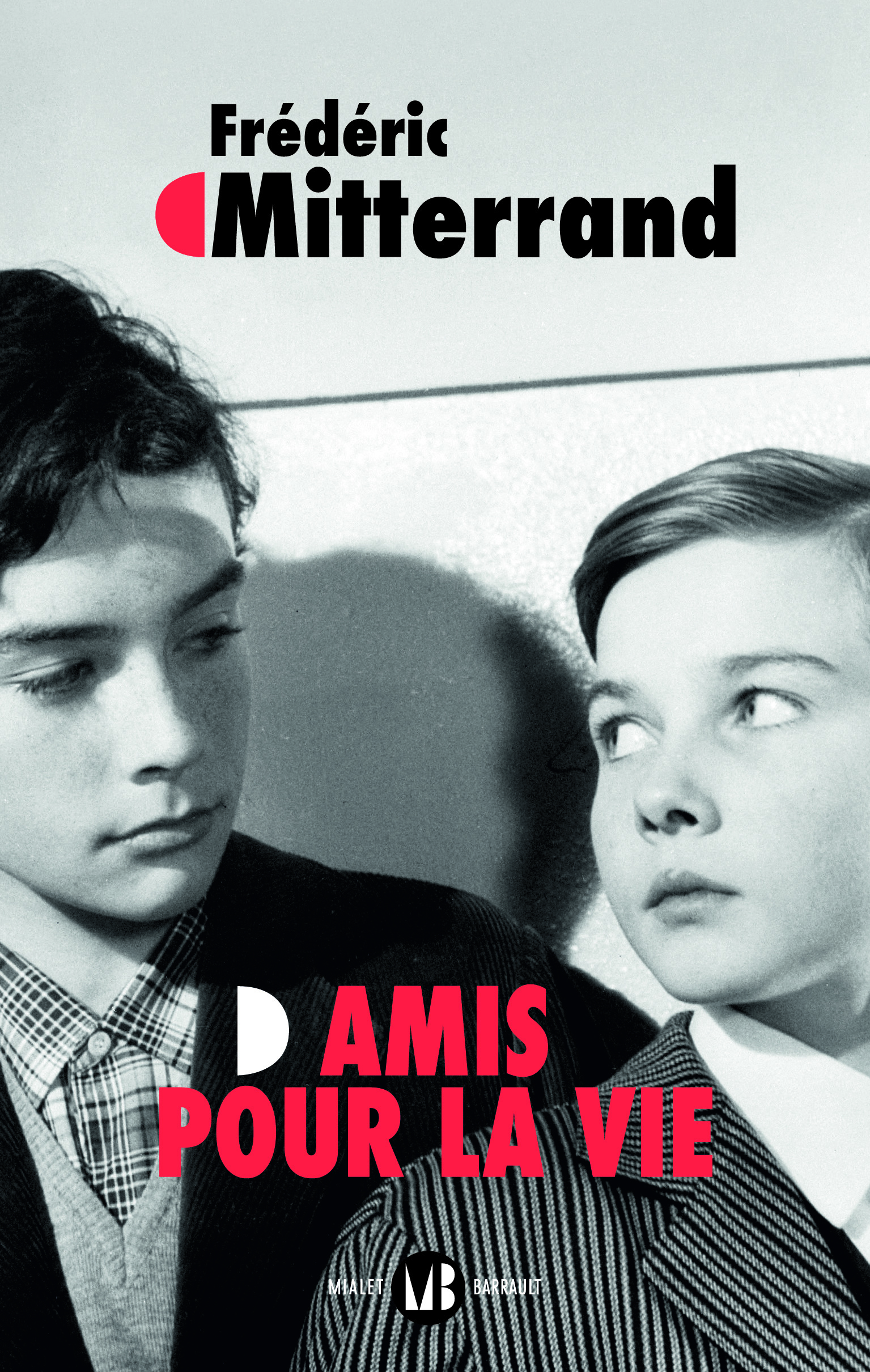

Dans cet ultime livre, Frédéric Mitterrand a voulu rendre justice à l’amitié. L’amitié sous toutes ses formes. Celle qui s’impose, celle qui se rêve, celle qui s’invente. Il le devait à Thierry, son ami d’enfance, l’unique, celui qu’on ne croise qu’une fois dans sa vie, comme à son grand-oncle Charles Cahier, qu’il a admiré éperdument sans l’avoir jamais rencontré, et même aux deux enfants qui jouaient dans le film de Franco Rossi Amis pour la vie, et qu’il a aimés comme s’ils existaient pour de vrai...Je tourne la page, et ça y est, la chose est enfin dite:« Dans un entretien, observe Nathalie Léger, Marguerite Duras s'énerve un peu : ''L'autoportrait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, je ne comprends pas. Comment voulez-vous que je me décrive? Qui êtes-vous, allez-y, répondez-moi, hein?"» Qui je suis, moi ?

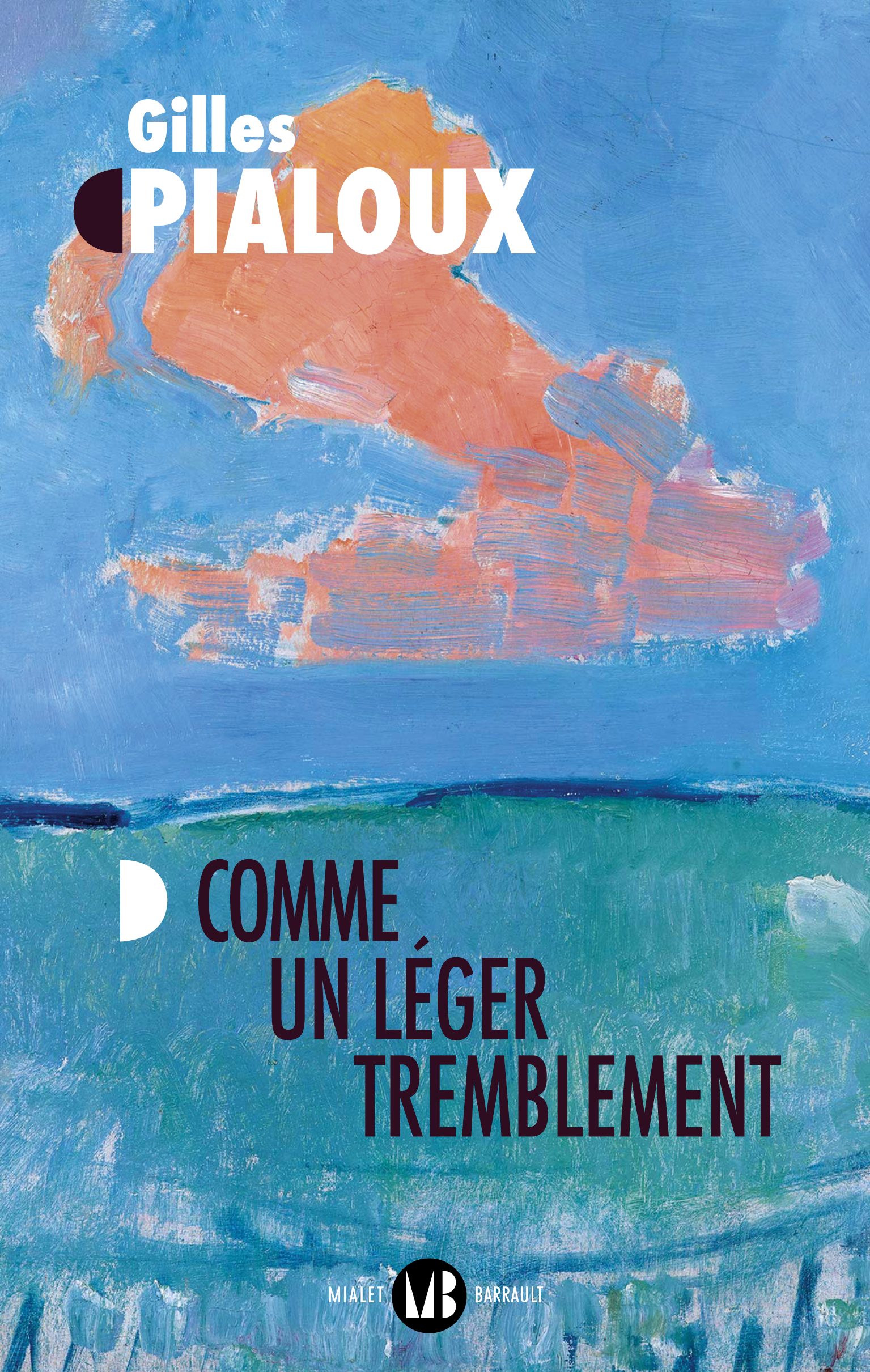

Comment être écrivain lorsqu’on vit reclus à la campagne ? Loin du milieu littéraire et en mal de contrat, François Korlowski accepte de participer à la rédaction d’un ouvrage collectif ayant pour but de célébrer les Grands Prix du roman de l’Académie française. Son travail : écrire une notice sur Alphonse de Châteaubriant, homme de Lettres de sa ré-gion, Grand Prix 1921. Galvanisé par cette proposition de la Coupole, l’auteur rêve à une reconnaissance nationale...

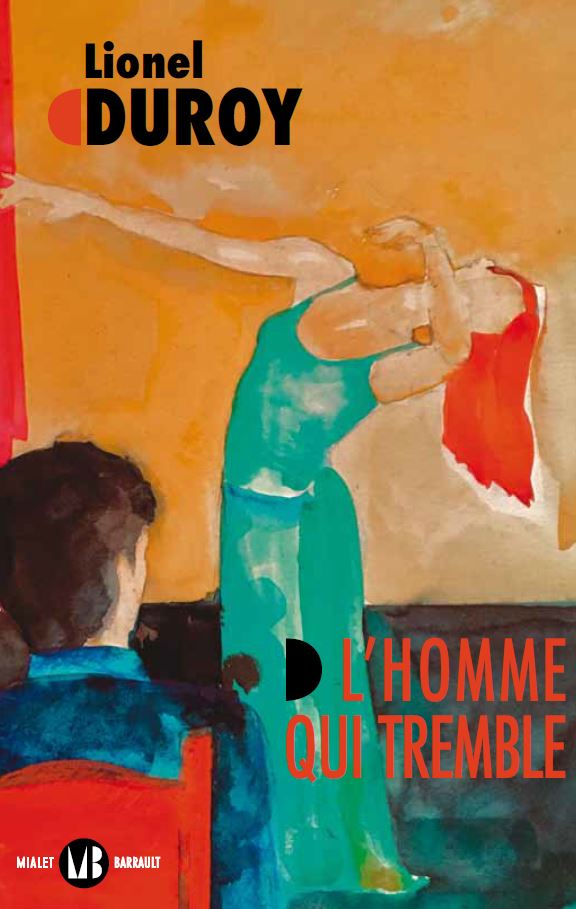

D’un naturel joyeux, poétique et inventif, Philippe a toujours su jouir de la beauté des êtres et des choses. En pleine force de l’âge, la maladie de Charcot le crucifie, neutralise un à un ses muscles et le soumet à la paralysie totale. Lucide quant aux conséquences à court termes de cette maladie incurable, Philippe refuse de renoncer aux plaisirs d’exister et va continuer, quatre années durant, de vivre comme un esprit libre.