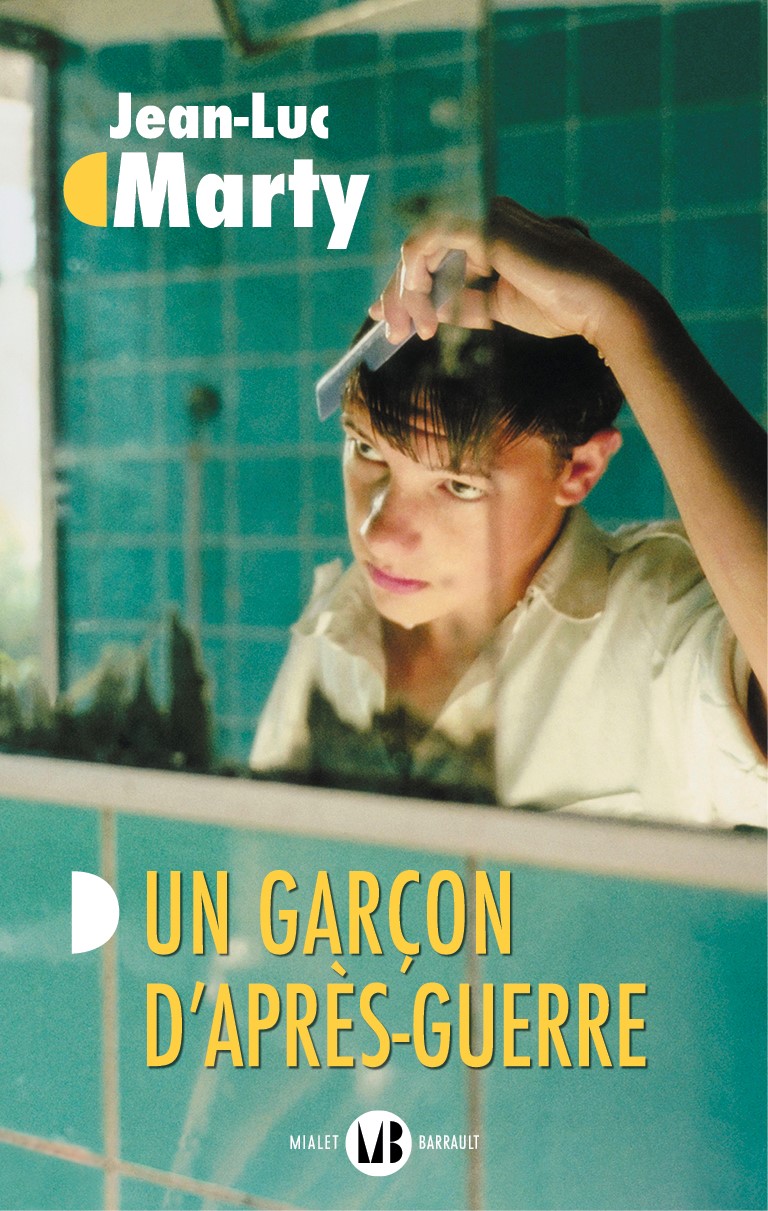

Un garçon d’après-guerre

Jean-Luc Marty

En librairie dès le 15 janvier 2025

Il est photojournaliste. Il a 50 ans. Un soir de l'an 2000, à la sortie d'une exposition de son travail, un homme âgé lui remet des photos de son père, prises à l'époque où ils étaient dans la Résistance. Il ne trouve rien à répondre. Il ne sait rien de ce jeune maquisard, qui, mitraillette en bandoulière, fixe l'objectif, étrangement souriant. Son père ne lui a jamais parlé de cette période de sa vie. Ni de rien d'autre, d'ailleurs. En 1962, il est incarcéré après avoir été accusé à tort de faire partie de l'OAS. L'enfant est d'un coup livré à la solitude, qu'il apprivoise comme il peut. Déscolarisé, traînant les rues et les quais des ports de Lorient, il se construit un espace de liberté qu'il ne quittera plus. Et quand, sans vraie curiosité, il part sur les traces glorieuses de ce père qu'il a si peu connu mais qui ne lui a pas manqué, il retrouve le silence assourdissant dans lequel il a passé son enfance et qui n'a d'équivalent que celui où son père s'est enfermé au sortir de la guerre. Dense, intense, vibrant, ce livre lumineux tente de saisir l'empreinte indélébile que la guerre enfonce au plus profond de l'homme, depuis la nuit des temps.

Jean-Luc Marty

Journaliste, grand voyageur, Jean-Luc Marty a été rédacteur en chef du magazine Géo entre 1993 et 2010. Un garçon d’après-guerre est son septième roman.

Photo © Bruno Klein

Extrait

Ma première pensée est que le vieil homme – inaperçu jusqu’alors – se trompe de personne. Il marche avec tant de sûreté dans ma direction, comme s’il n’était nullement question qu’un quidam mollement attentif à l’entour de lui, puisse le ralentir. Je n’ai pas d’autre choix que de le regarder avancer, en pardessus malgré l’étuve, écharpe autour du cou. Un instant, je me dis que nous ne sommes plus dans un vernissage, que cette scène pourrait avoir lieu autre part : un quai, un chemin de montagne ; un endroit ouvert, de fréquentation rude, favorable à une rencontre qui n’aurait pas sa place ici. Mais c’est pourtant d’ici, d’entre ces visages africains creusés par les famines et les maladies, à présent profanés par la lumière artificielle de la galerie, que les petits yeux ronds et clairs me dévisagent.

Une main se noue à la mienne, relayée par une voix en soudaine familiarité :

« J’ai lu dans le journal l’annonce de votre exposition et je n’avais pas envie de louper le fils de Robert. »

J’imagine une erreur, ose quand même d’un ton à la hauteur de rien :

« Vous parlez bien de Robert V. ?

— Oui, dit-il, je savais qu’il avait un fils photographe, il avait parlé de vous, plusieurs mois avant qu’il ne décède. »

Il faudrait témoigner d’une vive empathie, au moins d’une heureuse surprise. Je reste à fixer le visage empreint d’une surprenante juvénilité que les rides effleurent à peine. Il s’excuse aussitôt de ne pas s’être présenté, dit qu’il s’appelle Henri D., qu’ils étaient ensemble, le père et lui, dans le maquis, en 1944.

On doit se déplacer, trop sur le passage menant à la table où boissons et petits-fours sont déposés. La plupart des gens s’y trouvent à présent. Je profite du mouvement pour dire quelque chose, m’entends demander où tout cela s’était passé. Entre la Dordogne nord et les Charentes, répond-il : on changeait beaucoup d’endroits, vous savez, à cause des patrouilles allemandes et des miliciens. Tenez ! Je vous ai apporté ça.

Il ouvre l’enveloppe qu’il gardait à la main, en sort une dizaine de photos en noir et blanc. Des maquisards devant des tentes, autour d’un feu, ou debout, posant clope au bec, arme à la main. Des caliers de la guerre, enroulés dans des couvertures, assis devant les fumées blanches d’un feu. Sur d’autres, il y a des bustes d’été, imberbes. Et sur l’une, celui qu’Henri D. pointe du doigt, un gaillard solide, en short près d’un étang, cuisses d’airain fusant des hautes herbes, poitrine fiérote sous la chemise ouverte. Robert V., le Bosco, son surnom dans la Résistance, dit Henri D., on savait qu’il venait du port de La Rochelle. Un autre cliché montre des gars alignés devant un château, armes à l’épaule, casques allemands posés au sol devant eux. Et tout à droite, encore lui : mèche brune rebelle au béret, yeux clairs, sourire contre la crosse.

Henri D. évoque une Section spéciale de sabotage (SSS) à laquelle ils avaient appartenu.

La directrice de la galerie nous interrompt. Elle tient à me présenter le délégué régional à la culture, il a un projet de festival photo en plein air.

« Pas maintenant, dis-je, mais plus tard, oui.

— On pourrait dîner alors », dit-elle.

De nouveau je fais face à Henri D., au Nous qu’il emploie quand il évoque le maquis. Le vieux résistant se souvient qu’après le débarquement du 6 juin 1944, les opérations s’étaient intensifiées. Il se souvient aussi des engagements rapides et mortels pour les Allemands auxquels lui, Robert V., et la Section avaient participé, des voies de chemin de fer plastiquées, et que l’hiver dans les bois, cette année-là, avait été glacial.

Je ne réagis pas.

En librairie dès le 15 janvier 2025

Autre livre à paraître

Autres livres

chez Mialet-Barrault

Jean aimait rire de la mort. Il se moquait de l’embarras des survivants. « Je vous préviens : je n’irai pas à votre enterrement », et il éclatait de ce rire énorme dont il avait le secret. Le 18 octobre 2022, une bactérie sournoise l’a foudroyé. Il laisse un vide, un silence, un manque insondable. Il laisse aussi la première partie du manuscrit qu’il était en train d’écrire. L’histoire de Louis XI, ce monarque singulier qui, tout en étant de ceux qui ont posé les fondations de la nation française, a commis les plus effroyables crimes qu’on puisse imaginer. Ses amis nous ont convaincus de publier ce texte inachevé. Philippe Jaenada, Enki Bilal, Dominique Gelli, Florence Cestac, François Delebecque, Philippe Druillet et Benjamin Planchon ont improvisé des textes et des images sur la dernière création de Jean Teulé

Dans les années 1980, il n’était pas évident d’être le fils d’une mère française et d’un père ivoirien. Il fallait être entouré de beaucoup d’amour et s’accrocher ferme pour entrer à l’École normale supérieure et réussir l’agrégation de philosophie...

À l’Enclos de la Trinité, un trou perdu dans l’État mexicain de Chihuahua, Elena et Diego s’aiment depuis l’enfance. On les appelle les « fiancés ». Un jour, Elena est sauvagement agressée sous les yeux de Diego, tétanisé. Le rêve se brise comme un miroir. Elena s’enfuit à Ciudad Juárez, la ville la plus dangereuse au monde. Diego doit se perdre dans l’enfer des cartels pour tenter de sauver l’amour de sa vie. Pour l’amour d’Elena s’inspire librement d’une histoire vraie.

Les divorce hotels promettent de divorcer en un week-end, sans tracas ni démarches interminables, dans un souci de médiation, de bonne humeur, et même de bien-être. L’Hôtel du bord des larmes est l’un de ces hôtels. En ce vendredi de début d’été, il accueille Cécile et François, désolés d’en arriver là, pas très convaincus par l’idée, mais bien décidés à rompre ce mariage tout en préservant leur fille : ce que l’amour a fait mourir, la famille qu’ils étaient les oblige à le laisser en vie. Au cours de ces deux jours, ils vont revivre les émotions qui les ont unis puis séparés, accepter de prendre leurs distances… et faire de nouvelles rencontres. Et ça, ce n’était pas prévu.